Willschicken

W i l l s c h i c k e n - E r i n n e r u n g e n Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) |

Hierachie:

Regional > Deutsches Reich > Ostpreußen > Regierungsbezirk Gumbinnen > Landkreis Insterburg > Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) >Willschicken

| Ort und Gemeinde | |

| Willschicken | |

| Kirchspiel Aulowönen (Ostp.) | |

| Provinz : | Ostpreußen (nördliches) |

| Regierungsbezirk : | Gumbinnen |

| Landkreis : | Insterburg [1] |

| Amtsbezirk : | Groß Franzdorf (Franzdorf) [2] |

| Gegründet : | vor 1675 |

| Frühere Name : | Wilpischen (um 1785) Wilschicken (nach 1785) |

| Einwohner (1905) : | 150 |

| Orts-ID : | 62435 (nach D. Lange) |

| Geographische Lage | |

| Koordinaten : | N 54° 80′ 55″ - O 21° 82′ 44″

|

Einleitung

Bei der Beschreibung von Willschicken wurde auf die erreichbaren privaten und öffentlichen Quellen zurückgegriffen. Der so entstandene Text soll aber nicht nur Sachinformationen vermitteln - sondern er sollen auch die 2023 noch vorhandenen persönlichen Erinnerungen der Tuttliesen und der Kiehls aus und über Ostpreußen und Willschicken aufschreiben. Der vorliegende Text enthält ein Rückblick auf Kindheit und Jugend in Willschicken, die Flucht und den Neuanfang in Vennebrügge. Subjektive Wahrnehmungen und nachträgliche Erinnerungen schließen auch Fehler und Lücken mit ein. So z. B. das Erinnern an das Erinnerte. Zur Quellenlage siehe im Text Ländliche Entwicklung in Ostpreußen das Kapitel "2.2 Quellenlage".

Im Folgenden wird Willschicken bzw. Wilkental aus unterschiedlichen Sichtweisen beschrieben.

- Zunächst wird von Willschicken anhand von GenWiki - Standards und dann in drei Textteilen berichtet.

- Einmal wird die Dorfentwicklung aus der Sicht der Familien Tuttlies und Kiehl in Teil eins berichtet.

- In einem zweiten Teil kommt die Erinnerung von Hildegard Kiehl geb. Tuttlies zur Sprache.

- In einem dritten, separaten Teil geht es um die Entwicklungen in und zwischen Land, Provinz und Gemeinde. Klaus Kiehl hat in einer Recherche eine kleine Zeitreise mit vielen detaillierten Hintergrundinformationen verfasst. Dieser Bericht befindet sich unter dem Link: Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)

Die Idee zu den drei Teilen hatte Hildegard Kiehl, die eigene Erinnerungen zu den Teilen eins und drei beigesteuert hat und den zweiten Teil größtenteils selbst verfasst hat. Die Teile eins und drei wurden aufgeschrieben von Klaus Kiehl - Nachfahre der Familien Tuttlies aus Willschicken und Kiehl aus Pillwogallen, in Hamburg 2023.

Allgemeine Information

Ortsbeschreibung

Willschicken war ursprünglich ein Chatouldorf und später eine Gemeinde im Kirchspiel Aulowönen in Ostpreußen.

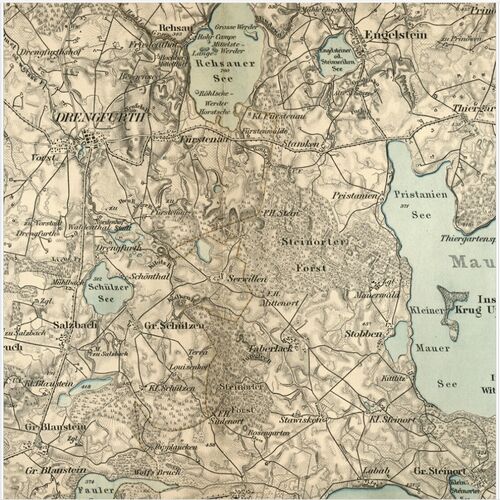

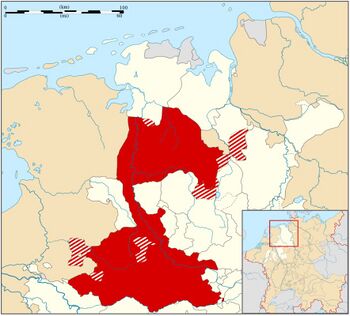

Willschicken gehörte zum Regierungsbezirk Gumbinnen. Das zuständige Landkreis-Amt, Amtsgericht und Bezirkskommando waren in Insterburg zu Hause. In Aulowönen / Aulenbach lag das Standesamt, die Post und Gendarmerie. Die Eisenbahnstation der Kleinbahn war von Willschicken in Aulenbach in 3,2 km zu erreichen. Sie verkehrte zwischen Insterburg und Groß Skaisgirren. Die Schule lag in Pillwogallen / (Lindenhöhe), Amt Franzdorf. Die Gemeinde lag von Insterburg 22 km entfernt. Willschicken gehörte zu ”Preußisch Litauen oder ”Klein Litauen” (Lithuania minor), dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußen. Hier wurde lange Zeit auch Litauisch gesprochen. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch. Willschicken hatte 1912 gezählte 168 Einwohner und war 320 ha groß.

Quelle: Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches 1912 [2]

Ortsnamen

Es gab im Laufe der Zeit drei Namensänderungen:

- Wilpischen - erste Namensnennung um 1657,

- Wilschicken - Schreibweise nach 1785,

- Wilkental - Namensänderung am 16.07.1938

Willschicken existiert als Dorf seit 1948 nicht mehr.

Willschicken, litauisch wilszikei = Schimpfname; Wilpischen, litauisch wilpiszys = die wilde Katze

Geschichte von Wilpischen / Willschicken / Wilkental

Aufgrund der Datenlage wird bei den Geschichtserinnerungen hauptsächlich auf die Bevölkerungsentwicklung eingegangen. Die folgenden subjektiv ausgewählten 30 geschichtlichen Zeitpunkte zu Willschicken und der Umgebung werden im Text "Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.)" in Kapitel 3 näher erläutert.

- Ostpreußen und der Deutsche Orden 1226 - 1525

- Beginn der Ostsiedlung im Nadrauer Gebiet ab 1226. Hier werden später die Willschicker siedeln

- Die Altstadt von Königsberg war der Hanse 1339 beigetreten

- Die Festung namens Instierburg wird 1336 errichte

- Im Gebiet des späteren Kirchspiel Aulowönen wird ab 1531 die Türkensteuer erhoben

- Die ersten Preußischen Herrscher und deren Einfluss auf die ländliche Entwicklung in Ostpreußen von 1525 - 1786

- Die Gegend um Wilpischen wurde zuerst um 1657 als „Siedel Plaz by 2 Gehülfen“ erwähnt

- Der Tatareneinfall in Preußisch-Litauen erfolgte in den Jahren 1656/57

- Im Jahre 1678 wird ein preußischer Waldwart in der Siedlung Wilpischen genannt

- Willschicken wird 1709 von der Pest heimgesucht und die größte Zahl der Höfe werden verlassen und veröden

- Von ersten litauischen Neuansiedlern wird 1713 in Uszupönen einem Nachbarsort von Willschicken berichtet

- Das Umland von Wilpischen wird 1721 vermessen

- Das 1735 gegründete Hauptamt „Littauische Kriegs- und Domänen-Kammer zu Gumbinnen“ besteht bis 1808

- In der Liste der Königl. Domänenamtsmänner in Preussisch-Littauen wird Amtmann Chr. Theodor Praetorius 1735 für das Amt Lappönen aufgeführt

- 1736 wird Klein Aulowönen als Koloniedorf von 11 eingewanderten Salzburger Kolonisten-Familien genannt

- Nach dem 1. Juli 1757 besetzt die Zarenarmee Ostpreußen und wurde von Friedrich II. (dem Großen) bis 1763 wieder vertrieben

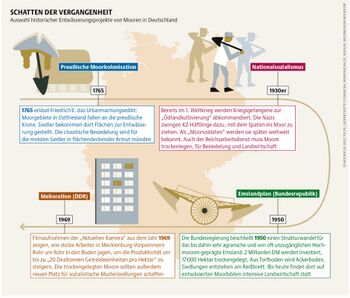

- Mit der Friderizianischen Kolonisation von 1763 – 1775 wurden im Rahmen des Landesausbaues neue Siedlungsgebiete festgelegt

- Im Jahre 1785 hat sich Wilschicken zu einem Chatouldorf mit 15 Feuerstellen (Wohngebäuden) entwickelt.

- Ein- und Ausfuhren in und von Königsberg 1797 - 1802

- Ab 1806 kommt es in Willschicken zur Zwangsabgabe von Lebensmitteln und Vieh an die durchziehende französische Armee.

- Vorlauf und Durchführung der Preußischen Reformen von 1807 bis 1815

- Das Chatouldorf Willschicken hat im Jahre 1815 aufgrund der Napoleonischen Kriege nur noch 4 Feuerstellen mit 85 Bewohnern

- Die Bevölkerung in Willschicken verdoppelt sich von 85 im Jahr 1823 auf 168 Einwohner im Jahr 1869

- Nach der Reichgründung schrumpfen aber die Willschicker wieder langfristig von 164 im Jahre 1871 auf 122 gemeldete Einwohner im Jahre 1933

- Berta und Ferdinand Tuttlies heiraten 1904 in Willschicken

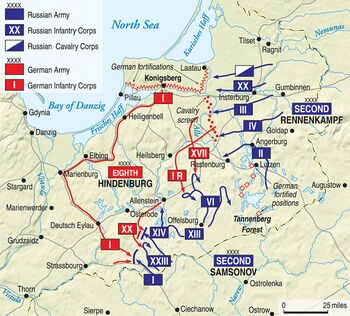

- Ferdinand Tuttlies nimmt 1914 am 1. Weltkrieg teil

- Der verlorenen 1. Weltkrieg hatte für Deutschland und Ostpreußen ab 1919 u.a. sowohl finanzielle als auch räumliche Folgen

- Nach dem Ende der Weimarer Republik verkündet der Bürgermeister von Willschicken 1933: Willschicken soll nationalsozialistisch werden

- Am 03. 06. 1938 Umbenennung der Gemeinden Willschicken in Wilkental

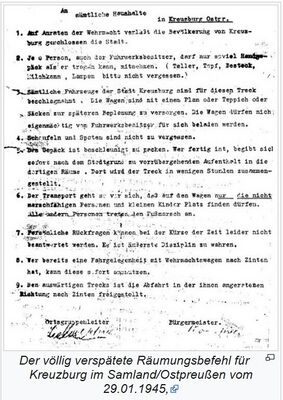

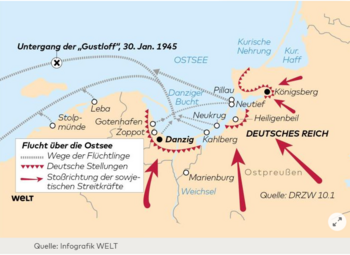

- Von den 122 Einwohnern in Wilkental im Jahre 1939 kamen durch den 2. Weltkrieg und dessen Folgen 34 Menschen um, darunter 4 Mitglieder der Tuttliesen Familie.

Dorfentwicklung von Wilpische / Willschicken / Wilkental

Willschicken (1938 umbenannt in Wilkental) wurde etwa um 1785 als Schatulldorf zuerst erwähnt. Es hatte schon eine gemeinsame Pferdetränke und einen Friedhof [3] (siehe auch den separaten Bericht: „Ländliche Entwicklung in Ostpreußen am Beispiel des Dorfes Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.)" und die Schroetterkarte (1796-1802). Die Umgegend von Wilpischen wurde als Siedlungsplatz schon 1657 zum ersten Male erwähnt. Es durchlief verschiedene Entwicklungsphasen, blieb aber immer ein überschaubares kleines Bauerndorf. Im Jahre 1947 wurde Willschicken als Siedlung nach der Vertreibung der letzten 4 zurückgekehrten deutschen Bewohner endgültig aufgelöst. Es bestand 290 Jahre. Das ehemalige Siedlungsgebiet von Willschicken gehört seit 1945 zum russischen Oblast Kaliningrad. Die Fläche der (teil) aufgelassenen Dörfer Wilkental und Alt Lappönen und wurde nach 1945 der weiter bestehenden Gemeinde Kalinowka (russisch Калиновка, deutsch Aulowönen) bzw. Lindenhöhe zu Kaluschskoje (russisch Калужское, deutsch Grünheide) zugeschlagen.

Zur Dorf- beziehungsweise Landesgeschichte siehe: Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)

Politische Einteilung

Zugehörigkeit

Provinz : Ostpreußen

Regierungsbezirk : Gumbinnen

Landkreis : Insterburg

Amtsbezirk : Groß Franzdorf

Gemeinde : Wilkental

Kirchspiel : Aulenbach (Ostp.)

im/in : südlich des Flusses Ossa

bei : ca. 22 km nördlich von Insterburg, 3,2 km östlich von Aulowönen

Weitere Informationen

Orts-ID Willschicken : 62435

Fremdsprachliche Ortsbezeichnung : - - -

Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift):

russischer Name : - - -

Kreiszugehörigkeit nach 1945 : - - -

Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 : Der Siedlungsplatz existiert nicht mehr

weitere Hinweise :

Staatszugehörigkeit : Russisch

Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005)

Kirchliche Einteilung / Zugehörigkeit

Evangelische Kirche

Der Ort Willschicken (Wilkental) gehört zum Kirchspiel Aulowönen, die evangelische Kirche befand sich in Aulowönen. Das Kirchspiel war überwiegen, auch bedingt durch die Migration der Salzburger um 1732 evangelisch. Siehe: Kirchspiel Aulenbach (Ostp.)

Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Evangelische Kirche Aulenbach --> Kirchspiel Aulowöhnen --> Kirchenkreis Insterburg --> Kirchenprovinz Ostpreußen --> Kirchenbund Evangelische Kirche der altpreußischen Union.

Kirchenbuchbestände existieren und können - jedoch gebührenpflichtig - bei www.ancestry.de unter Gross Aulowönen online eingesehen werden. Sie sind jedoch nicht immer vollständig.

- Heiraten und Tote 1737-1839

- Heiraten und Tote 1766-1866

- Taufen 1736-1775

- Taufen 1809-1817

- Taufen 1818-1839

- Taufen, Heiraten und Tote 1604-1860

- Taufen, Heirate, Tote und Index 1788-1808

Außerdem befinden sich einige Kirchenbuchunterlagen, verfilmt auf Microfiche im Sächsischen Staatsarchiv, Staatsarchiv Leibzig, hierbei handelt es sich um die Bestände der ehemaligen Deutschen Zentralstelle für Genealogie (DZfG).

Katholische Kirchen

Eine katholische Kirche existierte nur in Insterburg (Ostp.). Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Landgemeinde Aulowönen --> Kirchspiel Insterburg --> Katholische Kirchengemeinde Insterburg --> Dekanate Tilsit --> Katholische Kirche in Ostpreußen.

Über den Verbleib von Kirchenbüchern liegen keine Informationen vor.

Neuapostolische Kirche

In Aulowönen gab es einen Betsaal der Neuapostolischen Kirche. Die Gemeinderäume befanden sich in Haus der Familie Herzigkeit Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Bezirk Tilsit --> Apostelbezirk Königsberg (Ostp.)

Amtliche Zählungen / Zensus von Willschicken

Die folgenden Angaben gehen zurück auf: Der Landkreis Insterburg Ostpreußen - ein Ortsnamen-Lexikon. Mit geschichtlichen Daten, Namen, Zahlen und Begebenheiten, aus mehr als 600 Jahren. Karl und Charlotte Hennig Verlag: Privatdruck, Grasdorf-Laatzen, wahrscheinlich 1981 [6]

Ortsgrundfläche

- 1905/1925 : Gemeindegröße 319,8 ha, Grundsteuer Reinertrag 8,87 je ha,

Wohngebäude

Amtlich gezählt :

- 20 (1871)

- 28 (1905)

- 25 (1925)

Haushalte

- 30 (1871)

- 32 (1905)

- 31 (1925)

Einwohner

- 85 (1700)

- 85 (1815)

- 85 (1823)

- 110 (1853)

- 155 (1858)

- 127 (1865)

- 134 (1867)

- 154 (1871)

- 166 (1885)

- 150 (1905) davon männlich 75

- 146 (1925) davon männlich 66

- 127 (1933) davon männlich 52

1871 sind alle Einwohner preußisch und evangelisch, 68 ortsgebürtig, 37 unter 10 Jahre, 73 können lesen und schreiben, 44 Analphabethen, 5 ortsabwesend; 1905 139 evangelisch, 11 andere Christen, 131 geben Deutsch als Muttersprache an, 15 litauisch, 4 Deutsch und eine andere. 1925 alle evangelisch

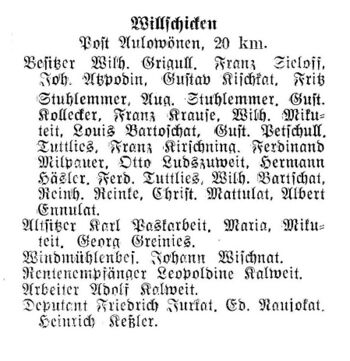

Folgende Einwohner sind im Ortschafts- und Adreßverzeichnis des Landkreises Insterburg (1927) unter Willschicken, Post Aulowönen genannt [3]

- Besitzer : Wilhelm Grigull, Franz Sieloff, Johann Aßpodin, Gustav Kirchsat, Fritz Stuhlemmer, August Stuhlemmer, Gustav Kollecker, Franz Krause, Wilhelm, Mikuleit, Louis Bartoschat, Gustav Petschull, Ewald Tuttlies, Franz Kirschning, Ferdinand Milpauer, Otto Ludszuweit, Hermann Häsler, Ferdinand Tuttlies, Wilhelm Bartschat, Reinhard, Reinke, Christian Mattulat, Albert Ennulat

- Altsitzer : Karl Pastarbeit, Maria Mitukeit, Georg Greinies,

- Windmühlbesitzer : Johann Mischnat,

- Rentenempfänger: Leopoldine Kalweit

- Arbeiter : Adolf Kalweit,

- Depudant : Friedrich Jurkat, Eduard Naujokat, Heinrich Keßler.

Zahl und Größe der landwirtschaftlichen Betriebe

- 5 zwischen 0,5-5 ha

- 6 zwischen 05-10 ha

- 6 zwischen 10-20 ha

- 5 zwischen 20-100 ha

Wirtschaft

Landwirtschaftliche Güter in Willschicken

In Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, (Band III) 1922 Seite 130/131 [4] wird folgendes Gut angegeben:

Willschicken: Gut Nr. 12 zur Gemeinde Willschicken gehören , Aulowöhnen Post, Telegraph, Standesamt Grünheide Eisenbahn, Groß Warkau Amtsbezirk, Insterburg Amtsgericht,

- Wilhelm Grigull: Grundsteuerreinertrag in (Reichs)Mark : 474,--; 60 ha, davon 46,5 Acker incl. Gärten, 10 Weiden, 3 Unland/Hof/Wege, 0,5 Wasser, 9 Pferde, 24 Rinder, davon 11 Kühe, 3 Schafe, 12 Schweine;

In Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, (Band III) 1932 Seite 167 [5] werden folgende Güter angegeben:

Willschicken: Güter Nr. 12 und 13 zur Gemeinde Willschicken gehören, Aulowönen Post, Telegraph Grünheide Eisenbahn 5 km

- Abbau Wilhelm Grigull: 60 ha, davon 42 Acker, 15 Weiden, 2,5 Unland/Höfe/Wege, 0,5 Wasser, 10 Pferde, 30 Rinder, davon 12 Kühe, 3 Schafe, 12 Schweine; Telefon: 64

- Abbau Sieloff: 43 ha, davon 30 Acker, 2 Wiesen, 10 Weiden, 1 Unland/Höfe/Wege, 8 Pferde, 24 Rinder, davon 10 Kühe, 10 Schweine; Telefon: 67

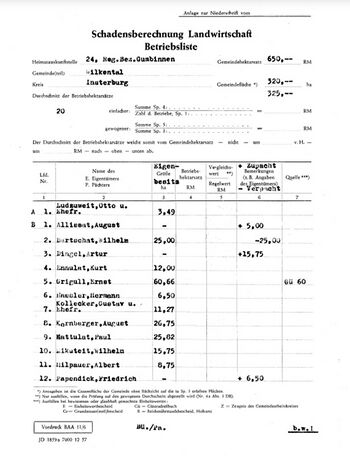

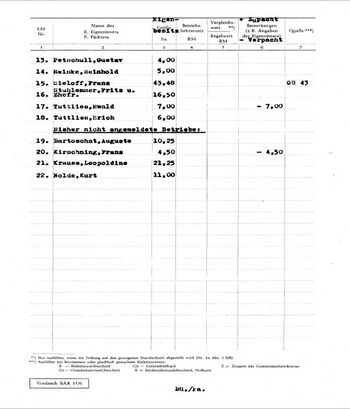

Schadensberechnung

Die Tabellen "Schadensberechnung Landwirtschaft" wurden zum Zweck eines möglichen Lastenausgleiches von der Bundesrepublik 1955 auf Grund der fortgeschriebenen Datenlage von 1945 als Erhebungspunkt erstellt. Die Daten beruhen aber durchweg auf den real erhobenen vorläufigen Ergebnissen der Volkszählung vom 17. Mai 1939. Bäuerliche Landverkäufe waren nach dem Preußischen Erbhofgesetz von 15.5.1933 in Ostpreußen nicht mehr möglich.

Der Gemeindehektarsatz beträgt 1933 in Willschicken errechnet 650,-- Reichsmark, der Durchschnitt der Betriebshektarsätze : 325,-- ha. Die Gemeindefläche der Gemeinde umfasst 320 ha. Zur Berechnung der Gemeinhektarsätze siehe Kap. 3.2.27 in Ländliche Entwicklung von Ostpreußen.

Die Schadensberechnung Landwirtschaft Betriebsliste Gemeinde Wilkental Kreis Insterburg, Bez. Gumbinnen (Stand 1945 - erstellt 1955) nennt folgende landwirtschaftliche Betriebe:

- A1. Ludzuweit, Otto und Ehefrau, 3,49 ha

- B1. Allissat, August, -,-- ha + 5,00 ha (Zugepachtet)

- 2. Bartschat, Wilhelm, 25,00 ha / - 25,00 ha (Verpachtet)

- 3. Dingel, Artur, -,-- ha + 15,75 ha (Zugepachtet)

- 4. Ennulat, Kurt, 12,00 ha

- 5. Grigull, Ernst, 66,66 ha, Güter Nr. 60

- 6. Haesler, Herman, 6,50 ha

- 7. Kollecker, Gustav und Ehefrau, 11,27 ha

- 8. Kornberger, August, 26,75 ha

- 9. Mattulat, Paul, 25,82 ha

- 10. Mikuteit, Wilhelm, 15,75 ha

- 11. Milpauer, Albert, 8,75 ha

- 12. Papendick, Friedrich -,-- ha / + 6,50 ha (Zugepachtet)

- 13. Petschull, Gustav, 4,00 ha

- 14. Reinke, Reinhold, 5,00 ha

- 15. Sieloff, Franz, 43,48 ha, Güter Nr. 43

- 16. Stuhlemmer, Fritz und Ehefrau, 16,50 ha

- 17. Tuttlies, Ewald, 7,00 ha / - 7,00 ha (Verpachtet)

- 12. Tuttlies, Erich, 6,00 ha

- Bisher nicht angemeldete Betriebe :

- 19. Bartoschat, Auguste, 10,25 ha

- 20. Kirschning, Franz, 4,50 ha / - 4,50 ha (Verpachtet)

- 21. Krause, Leopoldine, 21,25 ha

- 22. Nolde, Kurt, 11,00 ha

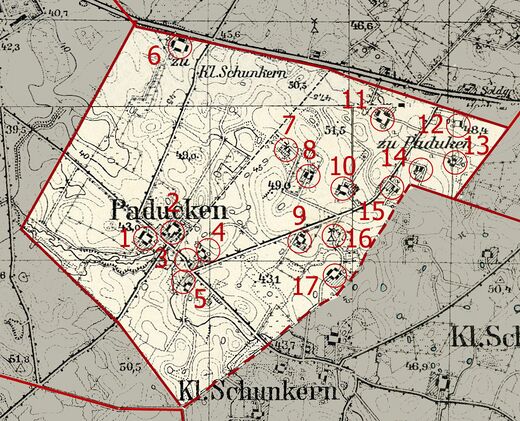

Höfe - Besitzer und Beschreibungen

Höfeverzeichnis

Die folgende Tabelle zeigt die Betriebsgrößen der Höfe in Willschicken in ha. Die Zuschreibungen Großbauer, Gutsbesitzer, Besitzer, Arbeiter und Meier stammen aus den Quellen Niekammers Güteradressbuch 1932, sowie Kurt und Charlotte Henning: Der Landkreis Insterburg, Ostpreußen. Ein Ortsnamen-Lexikon. Großbauern sind dort mit (*) gekennzeichnet.

Sie gehen vermutlich auf amtliche Steuerlisten aus den Jahren 1910 und 1920 zurück.

Hofbesitzer in Willschicken, Stand: ca. 1934 [11]

- 1: Hof Kollecker, Gustav: Besitzer, 11,27 ha

- 2: Hof Allissat, August: Besitzer, 5,00 ha, gepachtet von Reinke

- 3: Gut Sieloff, Franz: Gutsbesitzer, 43,48 ha

- 4: Hof Pukris: Molkerei (Molkereibesitzer),

- 5: Hof Dingel, Artur: Besitzer, 15,75 ha, gepachtet von Mikuleit

- 6: Hof Stuhlemmer, Fritz: Besitzer, 16,50 ha

- 7: Hof -unbekannt-

- 8: Hof Nolde, Kurt: Besitzer, 11,00 ha

- 9: Hof Bartschat, Wilhelm (*): Großbauer, 25,00 ha, verpachtet an M. Bartoschat

- 10: Hof Milpauer, Albert (*): Großbauer, 8,75 ha

- 11: Hof Mikuteit, Wilhelm (*): Großbauer, Bürgermeister bis 1940, 15,75 ha verpachtet an Dingel

- zwischen 10 und 11: Bürgermeister Stube (Gebäude auf der anderen Straßenseite mit Scheune)

- 12: Hof Krause, Leopoldine (*): Großbauer, 21,25 ha

- 13: Hof Kirschning, Franz (*): Großbauer, verpachtet 4,50 ha

- 14: Hof Kornberger, August (*): Großbauer, 26,75, ha

- 15: Hof Bartoschat, Auguste (*): Großbauer, 10,25 ha + 25,00 ha Pacht

- 16: Hof Mattulat, Paul (*): Großbauer, 25,82 ha

- 17: Gut Grigull, Ernst: Gutsbesitzer, 60,66 ha

- 18: Hof Häßler, Hermann und Frau Bartschs: Besitzer, Nähe Friedhof 6,50 ha

- 19: Windmühle und Hof Pettschull: Besitzer, 4,00 ha

- 20: Hof Papendieck, Friedrich und Frau Flemig: Arbeiter in Ewald Tuttliesens Landarbeiterhaus, 7,0 ha Pacht

- 21: Hof Tuttlies, Ewald: Besitzer, 7,0 ha, - 7,0 ha, verpachtet an Papendick

- 22: Hof Ludzuweit, Otto: Besitzer, 3,49 ha

- 23: Hof Ennulat, Kurt: Besitzer, 12,00 ha

- 24: Hof Tuttlies, Erich: Besitzer, Maurer, Schneider, 6,00 ha

- 25: Hof Reinke, Reinhold: Besitzer, verpachtet an Allissat 5,00 ha

Die Ge- und Verpachtungen geschahen häufig innerhalb der Gemeindegrenzen. Es gab aber auch Fällten, dass die Akteure nicht in Willschicken wohnten. Anlass der der Verpachtungen waren in der Regel finanzielle Hintergründe, wie Hofaufgabe, Altersversorgung und Schuldenanhäufung. Gepachtet wurde bei sinnvollen Grundstücksarrondierungen und erfolgsversprechenden wirtschaftlichen Perspektiven.

Der Hof von Ewald Tuttlies war hoch verschuldet und wurde aus formalen Gründen von Herrn Papendick und Frau Flemig gepachtet, die Hofbewirtschaftung geschah jedoch durch Ferdinand bzw. Erich Tuttlies. Siehe dazu in Ländliche Entwicklung von Ostpreußen die Kapitel 6.2 Verschuldung und 8.11 Entschuldung.

1939 bildeten nur noch 7 Großbauern von insgesamt 23 Höfe den alten historischen Dorfkern von Wilkental. (obigen Tabelle mit (*) markiert).

Dazu kam noch die Windmühle von Pettschull und die Bürgermeisterstuben von Mikuteit.

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Wilkental betrug 1939: 8 zwischen 5-10 ha, 5 zwischen 10-20 ha und 10 zwischen 20-100 ha.

Die Besitzverhältnisse hatten sich umgedreht. Von den 319,8 ha die Gesamtfläche der Gemeinde Wilkental in den Grenzen 1882 ausmachte, besaßen die Großbauern 1939 zusammen nur noch 83 ha, die Neusiedler dagegen kamen zusammen auf 236,8 ha.

Um 1880 besaß noch jeder der 7 Großbauern in Wilkental durchschnittlich ca. 40 ha. Land.

Die Höfe und Ihre Bewohner - Familie Tuttlies

Familienstammbaum Tuttlies

Willschicken war die Heimat von Berta und Ferdinand Tuttlies. Das Ehepaar Tuttlies hatte 5 Kinder: Max, Erich, Otto, Friedel und Hildegard.

Die Familiennamen waren, gerade auch in den älteren Unterlagen, häufig mit unterschiedlicher Schreibweise zu finden. Es gab noch keine amtlich festgelegte Schreibweise der Personennamen. Zudem wurden die Namen im weitgehend analphabetischen ländlichen Bereich mündlich gebraucht und dabei laufend verändert. Der Amtsschreiber hat den Namen dann so geschrieben, wie er ihn akustisch verstanden hatte und wie er das Gehörte in Buchstaben umsetzen konnte. Zum Gedenken an das Ende der Befreiungskriege wurde am 4. Juni 1816 in der Kirche in der Nachbargemeinde Aulowönen eine Totenfeier für die in den Feldzügen 1813 -1815 gefallenen 28 Gemeindemitgliedern abgehalten. Unter der Ziffer 15. war zu lesen: " Johann Tutlys, Kürassier des Ostr. Rgt., Sohn des Wirthen David Tutlys aus Klein Popelken (Kirchspiel Aulowönen), er starb einen ehrenvollen Tod in der Schlacht bei Leipzig mit 23 Jahren."

Die von Gerhard und Hildegard Kiehl - geb. Tuttlies - auffindbaren Daten der Kirchenbücher und der Mühlenlisten zeigen für die männliche Linie der Tuttliesen in Willschicken folgende Einträge:

„Stammbaum von Michael Tuttlys“

- Michael Tuttlys, Losmann, *1802, in Treinlauken/Kreuzberg, †25.3.1842 in Ernstwalde, ∞23.10.1830 in Treinlauken Charlotte Schoentaube, *03.01.1806 in Spannegeln,

- Kind von 1: Johann Ferdinand Tuttlies, Bauer und Maurermeister, *11.07.1833 in Treinlaucken/Kreuzberg, †13.10.1923 in Willschicken, ∞10.11.1865 in Staggen Maria Mauscherning, *02.06.1836, †15.03.1901 in Willschicken

- Kind von 2: August Herrmann Tuttlies Besitzer, *1866 in Willschicken, †1921 in Willschicken

- Kind von 3: Ewald Tuttlies, Besitzer, *1886 in Willschicken

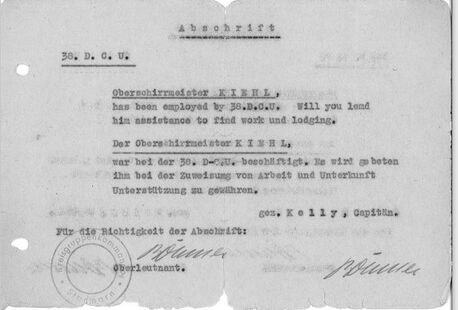

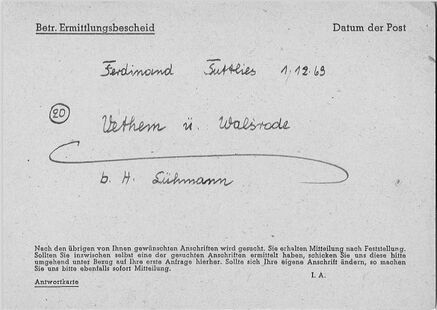

- Kind von 3: Ferdinand Tuttlies, Besitzer, Maurer, Schneider, *01.12.1869 in Plattupönen, †01.08.1949 in Vethem ∞14.11. 1902 Berta Tuttlies, geb. Burba, *31.08.1883 in Paduken, †03.07.1968 in Hamburg

- Kind von 5: Max Tuttlies, Kaufmann, *19.01.1903 in Paducken, †13.01.1964 in Krostiz, ∞ Gertrud, geb. Heinrichs, *26.07.1908 in Jennen, †28.01.1982 in Jesingen

- Kind von 5: Friedel Tuttlies, Hausmeisterin, *25.10. 1910 in Willschicken, †03.12.1993 in Oberweißbach, ∞Helmuth Harward, *05.05.1906, †gef. 1944

- Kind von 5: Erich Tuttlies, Besitzer, Maurer, *19.11.1905 in Willschicken, †12.04.1995 Südkampen, ∞Erna … , *06.07.1924, †20.07.2017 Südkampen

- Kind von 5: Otto Tuttlies, *1909 in Willschicken, †31.12.1913 in Willschicken, ist schon mit 4 Jahren verstorben

- Kind von 5: Hildegard Kiehl, Angestellte, *21.03.1920 in Willschicken, †19.06.2021 in Hamburg ∞Gerhard Kiehl, *04.08.1914 in Pillwogallen, †09.09.1998 in Hamburg

Schon vor der Reichsgründung tauchte der Name Tuttlies in Willschicken auf. Nachfahren der Familie Tuttlies waren sehr aktiv in der Ahnenforschung und es gibt zahlreiche Veröffentlichungen zu den Familien Podewski, Tuttlies und Kiehl; hierzu :

- Die Nachkommen Padeffke und Podewski des Peter Paquadowski

- Stammdaten der Familie Podewski

- Vorfahren von Hildegard TUTTLIES

- Vorfahren von Gerhard KIEHL

Direkt in Aulowönen war ein weiteres Mitglied der Tuttliesen, nämlich Johann Ferdinand Tuttlies zu Hause. Er besaß einen Bauernhof und ein Baugeschäft. Er hat als Maurermeister seinen Enkel Ferdinand Tuttlies noch persönlich zum Maurer ausgebildet. Ebenfalls hat in diesem Baugeschäft, nach dem Tod von Johann Ferdinand Tuttlies , der Ur-Enkel Erich Tuttlies eine Maurerlehre absolviert. Johann Ferdinand Tuttlies der Großvater von Ferdinand Tuttlies wurde 11.07.1833 in Treinlaucken/Kreuzberg geboren. Er heiratet am 10.11.1865 in Staggen im Kirchspiel Aulowönen Maria Mauscherning. Er hat im Kirchspiel Aulowönen in Willschicken, während der Getreidekonjunktur 1848-1873, um 1860 als Maurer Arbeit gefunden und eine Bauernstelle als Besitzer mit Wohnhaus einrichten können. Danach hatte er ein Baugeschäft in Aulowönen. Er hat relativ spät geheiratet und ist dann auch in Willschicken 1901 gestorben. Seine 5 Söhne und sein 8 Enkel wuchsen dann ebenfalls in Willschicken auf. Von ihnen blieben nur 2 Söhne und 3 Enkel in Willschicken und der weiteren Umgebung.

Ferdinand Tuttlies ist am 01.12.1869 in Plattupönen, dem Nachbar-Wohnort seiner Ur-Großeltern geboren worden - hier gab es eine verwandte Hebamme - ist dann aber noch als Kleinkind nach Willschicken zurückgekehrt. Das frühere Dorf Plattupönen gehörte zwischen 1874 und 1945 zum Amtsbezirk Schaltischledimmen (1929 bis 1947: Neuwiese, heute russisch: Nowoselskoje). Dieser wurde 1930 in „Amtsbezirk Neuwiese“ umbenannt und war Teil des Kreises Labiau im Regierungsbezirk Königsberg der preußischen Provinz Ostpreußen. Im Jahr 1938 wurde Plattupönen in „Breitflur“ umbenannt.

Zum regionalen Tuttliesen-Clan im Kirchspiel Aulowönen gehörten wie berichtet, neben die Höfe von Ferdinand und Ewald Tuttlies, auch die Anwesen von Papendieck (mit 6,50 ha Pachtland) und Ludzuweit früher Weinowski (mit 3,49 ha) - beide eingeheiratet - in Willschicken und zwei weitere Höfe in Aulowönen und Alt Lappönen - Tuttlies und Jägu (siehe Karte Lappönen Neusiedler). Hinzu kamen weitere persönlich unbekannte Verwandte aus dem Kirchspiel Aulowönen in den Gemeinden Klein Popelken, Staggen und Aulowönen selbst. Diese wurden in Gesprächen in Willschicken zwar erwähnt, aber nach der Erinnerung von Hildegard Tuttlies nie besucht.

Die erhebliche kürzere Lebenserwartung und Anzahl der überlebenden Kinder spielte im Leben der Familien auf dem Lande eine große Rolle. Im Deutschen Reich betrug 1871/1881 die durchschnittliche Lebenserwartung, wie schon berichtet, bei Geburt für Jungen 35,6 Jahre und für Mädchen 38,4 Jahre. Um 1900 lag die Fruchtbarkeitsziffer für Frauen bei 4,93 Kinder. Sieht man sich den Stammbaum der Tuttliesen an, trifft das nicht für alle Familienmitglieder zu. 1871/1881 wurden in jedem Haushalt im Deutschen Reich durchschnittlich 5,8 Kinder älter als 5 Jahre. Diese trifft für die Tuttliesen überwiegend zu.

Nach der Bauernbefreiung in Preußen hatte beispielsweise die Hälfte der auf dem Land Lebenden keinen Grundbesitz mehr und musste sich anderen Erwerbsquellen zuwenden, sich in der Landarbeit verdingen oder abwandern. Das galt besonders auch noch später für überwiegende Zahl der aufwachsenden Kinder auf dem Lande. Dieses trifft auch auf die Familien Ferdinand Tuttlies zu. Max, Friedel, Erich und Hildegard Tuttlies verließen (zeitweise) ihr Zuhause.

Hausbau in Willschicken

Mutter Berta Tuttlies bekam zur Hochzeit 1902 als Mitgift 16 ha Land von ihrem Elternhaus - den Burbas aus Paducken – einer Nachbargemeinde. Das Land war nicht vollständig landwirtschaftlich nutzbar. 10 Hektar konnten u.a. an die Kleinbahn verkauft werden, um den Hausneubau mitzufinanzieren. Dazu kam ein günstiger Kredit in Höhe von 25 % der Baukosten von der Ostpreußische Generallandschaftsdirektion, der für "Aussiedlern" von Erbhöfen möglich war.

Vater Ferdinand Tuttlies war Besitzer und Handwerker zugleich, er war zusätzlich als gelernter Maurer und als angelernter Schneider tätig. Ein kleiner Landteil wurde für den Hofbau als Grundfläche benötigt. Er lag direkt an der Chaussee in Willschicken. Dieses Landteil erhielt Ferdinand Tuttlies von seinen Willschicker Eltern ebenfalls zur Hochzeit.

Zunächst mussten die Baugenehmigung erteilt werden. Dabei waren der örtliche Bebauungsplan und das preußische Fluchtliniengesetz zu berücksichtigen.

Im Jahre 1904 machte sich Ferdinand Tuttlies unterhalb der Lindenhöher - Alt Lappöner Chaussee auf Willschicker Gemeindeland an den Bau eines eigenen Hofes. Die junge Familie suchte ein eigenes Zuhause. Auf der anderen Straßenseite lag in Willschicken sein Elternhaus. Im Elternhaus wohnte der Besitzer August Herrmann Tuttlies, geboren 1866. Nach dessen Tod 1921 übernahm es dessen 2. Sohn Ewald Tuttlies.

Am 15. Oktober 1923 wurde in Berlin zur Neuordnung der Währungsverhältnisse in Deutschland die Deutsche Rentenbank errichtet. Ihre Aufgabe bestand in der Stabilisierung der Währung und der Rückgewinnung des völlig verlorengegangenen Vertrauens in das deutsche Geld. Damit gelang es, die Hyperinflation abrupt anzuhalten. Die alte Mark blieb vorerst gesetzliches Zahlungsmittel und wurde am 30. August 1924 durch die Reichsmark ersetzt. Wer sich etwa vor 1921 für ein Haus oder anderen Grundbesitz verschuldet hatte, der war über Nacht seine Schulden los. Größter Profiteur war der Staat. Seine gesamten Kriegsschulden in Höhe von 154 Milliarden Mark beliefen sich, als am 15. November 1923 die neue Währung Rentenmark eingeführt wurde, auf die Buchungsposition von 15,4 Pfennige.

Das neue Anwesen von Ferdinand Tuttlies war ab 1923 schuldenfrei. Der 1904 aufgenommene Kredit in Höhe von 25 % der Baukosten von der Ostpreußische Generallandschaftsdirektion musste nicht mehr ganz zurückgezahlt werden.

Beim Hofbau 1904 halfen Verwandte und Bekannte mit. Die Talka „Bitthilfe“ bezeichnete in Preußisch-Litauen die gegenseitige unentgeltliche Gemeinschaftsarbeit unter den Dorfbewohnern, die bei umfangreichen landwirtschaftlichen Arbeiten wie Pflügen, Aussaat, Roggenernte, Dreschen und Hausbau erbeten und gewährt wurde. Verwandte und Dorfbewohner halfen, wie damals üblich, mit. Die „Bau-Talka“ (lit. pastatyti talką) galt allgemein als bedeutende Veranstaltung im Vergleich etwa zu den weniger Personen einbeziehenden Mäh-, Dresch- und Schlacht-Talkas. Einigen Berichten zufolge war sie allerdings noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Gegend von Pillkallen eine Angelegenheit des ganzen Dorfes. Oft schloss ein großes abendliches Fest – möglichst mit Musik und Tanz – eine Talka ab, immer war sie mit reichlicher Verköstigung der Helfer verbunden.

Bei der Bau-Talka wurde in der Regel hauptsächlich am Wochenende gearbeitet. Dies erklärt auch die lange Bauzeit auf dem Tuttliesen Hof.

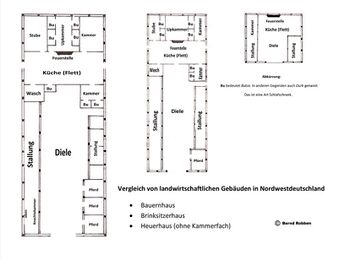

Hof Tuttlies - eine Beschreibung

So entstanden für die junge Familie von Ferdinand Tuttlies und Berta Burba ein stabiles eineinhalbgeschossig Wohnhaus. Es war ganz aus Ziegel aufgemauert hatten hellen Außenputz und war mit roten Dachpfannen bedeckt. Besonderes Augenmerk wurde auf einen feuerfesten Kamin gelegt. Das Wohnhaus wurde beheizt durch einen großen Kachelofen, der seine Wärme über ein Warmluft-Kanalsystem auch im Obergeschoss verteilte, den Küchenherd und im Winter auch durch die Außenwand der eingebauten Räucherkammer. Dazu kamen im Winter in den Schlafzimmern kleine "Stöfkes". Das raue Klima mit seinen durchschnittlichen 173 Frosttagen im Jahr beschränkte die Vegetationszeit auf sechs bis sieben Monate und stellte die Landwirtschaft in Ostpreußen vor große Probleme. Die Heizungsperiode betrug im Durchschnitt sieben Monate. Die Häuser erforderten dickere Mauern, stabile Dächer und Doppelfenster. Im Winter war in Ostpreußen der Pelz eine normale Arbeitskleidung. Großen Schaden nahmen die Obstpflanzungen während des sehr strengen Winters 1928/29. Bis zu 75 % der Obstbäume fielen dem sehr strengen Frost von über 30 Grad Celsius zum Opfer. Bei den Tuttliesen mussten alle Obstbäume neu gepflanzt werden

- Der Hof von Ferdinand Tuttlies

Beladen der neuen Scheune auf dem Hof von Familie Tuttlies vor dem geöffneten Hoftor 1906 [18]

Innenhof der neue Bauerstelle Tuttlies. Scheune, Hoftor und Stall, 1910 [19]

Der Tuttliesen Hof aus der Ferne. Im Vordergrund Hildegard Tuttlies mit ihrer Lieblingskuh "Lisa". 1930 [20]

Vier- oder Dreikant war die vorherrschende Bauform der Höfe in Preußisch-Litauen. Die "neuen" Wohnhäuser der Bauern, zumindest im Willschicken, waren in der Regel eineinhalbgeschossig aufgemauert, außen hell verputzt , häufig mit einem Zierband aus roten Ziegeln oder weißen Aufputz um Außentüren, Fenster und am Giebel versehen und mit roten Dachpfannen gedeckt. Stroh- und Reetdächer waren wegen Feuergefährlichkeit untersagt. Die Fundamente mussten fachgerecht aufgemauert und auf Feldsteinen gelagert werden. Die Fundamentoberkanten mussten 20 bis 40 cm. über dem Erdboden liegen. Ställe, Scheunen und Nebengebäude wurden in Fachwerk mit einem Feldsteine-Unterbau und zum Teil mit einer äußern Holzverschalung ausgeführt. Die tragenden Bauhölzer der Gebäuden mussten mit stark riechendem Karbolineum gegen Fäulnis gesichert werden. Die Ziegel kamen aus Aulenbach von der Ziegelei Teufel oder der Ziegelei Guddadt. Feldsteine, Holz und Lehm gaben das eigene Land oder das der Nachbaren in Willschicken her. Keller waren bei kleinen Höfen unüblich. Größere Höfe und Gaststätten besaßen häufig einen "Eis-Keller" der im Winter mit Natureis gefüllt wurden und - je nach Klima - bis zum Hochsommer vorhielt. Der Dachboden "de Lucht" war ein sehr beliebter Kinderspielplatz.

Gegenüber dem Wohnhaus lag die zweistöckige Scheune mit aufgemauerten Giebeln. Die Zufahrt war rechtwinkelig von der Straße zu der hinteren Hofseite angelegt. Sie war auch gepflastert und führte außen am Scheunengebäude vorbei. So konnte die Scheune von beiden Seiten "beladen" werden. Im rechten Winkel lag dazu das ebenfalls eineinhalbgeschossiges, mit Holz verschalte Stallgebäude. Auf der Hinterseite der Ställe gab es mit einem Schweinegarten und einem Rossgarten. Ein Anbau mit Geflügel- und Ziegenstall schloss den Vierkant ab.

Der innere Hof war zum Teil mit behauenen Feldsteinen ausgepflastert. Der Hof maß etwa 15 x 15 Meter, so dass eine bespannte Feuerwehrspritze darin wenden konnte. Zwischen den Höfen musste der Feuerabstand mindestens 150 Fuß etwa 42 Meter betragen. Zur Straßenseite gab es einen Ziergarten und hinter dem Wohnhaus einen Gemüse- und Obstgarten mit 24 Obst-Bäumen. Darin gab es eine Fliederlaube, ein herrliches Versteck für die Kinder. Der Hof war außen mit einem Staketenzaum umfriedet und wurde außen zum Windschutz mit Bäumen und Hecken umpflanzt. Er wurde durch ein großes Tor verschlossen und vom Hofhund Lux bewacht. Es war ein kleiner Vierkanthof entstanden. Die Baumaterialien waren Ziegel, Feldsteine, Lehm und Holz. Es hat bis 1906 gedauert, bis alles fertig war. Diese Annahme lässt sich aus dem Messtischblatt 1197 (Grünheide) Bereich Willschicken von 1934 ableiten. unten rechts. Die Vermessung muss vor 1906 entstanden sein, da sie nicht den endgültigen Ausbau des Tuttliesen-Hofes zeigt.

Geschichten & Anekdoten rund um Willschicken

Dorfleben in Willschicken / Wilkental

In Wilkental gab es 1939 das ehrenamtliche Bürgermeisteramt (Gemeindevorsteher), eine kleine Molkerei und einen Friedhof, aber es gab keinen Laden, keine Schule, keine Kirche und keine Gaststätte. Scherenschleifen, Zwiebelbauern, Heringshändler und Petroleums-Verkäufen zogen zu bestimmten Zeiten durch das Dorf, dazu kamen Vieh- und Pferdehändler und Heimatlose. Die Post kam zweimal die Woche. Seit 1825 war es gestattet, Land-, Fuß-Boten oder Briefträger einzustellen. Sie stellten zwei- bis dreimal in der Woche Briefe, Adressen, Zeitungen und Amtsblätter gegen ein Bestellgeld in der Umgegend des Postbezirks zu und nahmen, wieder gegen ein Bestellgeld, solche Sendungen an. Die Landbriefträger wurden von der Postanstalt unter Vertrag genommen und besoldet, das Bestellgeld floss in die Postkasse und sollte die Kosten für diese Dienstleistung decken. Diese Reglungen blieben bis zur Weimarer Verfassung bestehen.

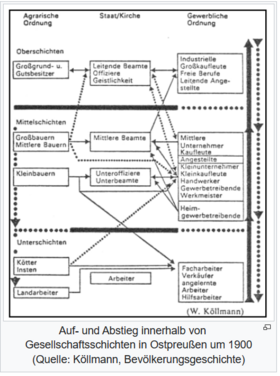

Dörfer wie Wilkental hatten zu jener Zeit funktionierende soziale Netze von Hilfe, Zurückhaltung und Ausgrenzung (siehe dazu: Pierre Bourdieu, Der feine Unterschied). Sie dienten der Sozialkontrollen und zur Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Sozialgruppen im Dorf und der Region. Gutsbesitzer, Bauern und Gesinde grenzen sich sozial gegenseitig ab und heiraten so wie Gutsbesitzer häufig nur untereinander. Allerding war sozialer Aufstieg durch Einheirat in die sozial angesehene Bauerngruppen auch ein gängiges Muster. Gerade auf dem Lande gingen "Eigentumswünsche häufig vor Herzenswünsche". "Wer geht mit wem?" "Hast Du gesehen, dass... " Die Bauern waren ausgestattet mit "feinen" positiven oder negativen Verhaltensregeln den anderen Dörflern gegenüber": "Gode Frind un trie Noawersch send nich mit Gild to betoale", dauerhafte Zuschreibungen: "De ol Grigull" und fixierten Klassenschranken: "Wat du seggst un de Landrat schött, das gölt datselwige" , "Wer nuscht häd, de hoost" , "Tohuus is Tohuus" (siehe: Ostpreußische Sprichwörter, Redewendungen und Weisheiten)

Soziale Rangordnungen wurden schon von den Kindern wahrgenommen. Hildegard Kiehl berichtet von der freiwillig eingenommen Sitzordnung ihrer ersten Konfirmandenstunde: "Vorne saßen kerzengerade die Kinder der Großbauern, dann lümmelten sich die Sprösslinge der mittelprächtigen Bauern und hinten hocken die blassen Kinder der Knechte und Arbeitsleute und ganz hinten verkroch sich der Sohn Micha, sein Vater war im Nebenberuf Abdecker. Man erzählte, dass auf sehr reichen Gütern die feinen Kinder des Gutsherrn vom Pfarrer alleine zu Hause im Haus des Gutshauses über die Religion belehrt wurden - sie sollten wohl von der Dorfjugend nicht verdorben werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das sie aber Privatlehrer hatten, weiß ich von meinem Vater, der schon auf solchen Gütern gemauert hatte".

Das Arbeitsleben auf den Höfen war bestimmt durch Aussaat und Ernte. Ansonsten war das Dorfleben durch christlichen Feiertag, Familienfest und die vier Jahreszeiten geprägt, wobei die langen und strengen Winter eine besondere Rolle spielten. Die Arbeit auf den Höfen richtete sich gewöhnlich nach Aussaat und Ernte nach dem Lebenszyklus von Geburt, Kindheit, Schule, Ausbildung, Armee, Hochzeit, Beruf, Altenteil und Tod. Dabei spielen die erhebliche kürzere Lebenserwartung und Anzahl der überlebenden Kinder eine große Rolle.

In Willschicken wurden die Zeitungen zwar ab 1871 mit der Post (den Gütern) zugestellt, meistens die "Königsberger Hartungsche Zeitung" oder das "Memeler Dampfboot". Sie wurden aber von den Bauern mit einem Tag Verspätung häufig aus Kostengründen in der Gaststätte gelesen. Damals, 1871 waren alle Einwohner preußisch und evangelisch, 68 ortsgebürtig, 37 unter 10 Jahren, 73 konnten lesen und schreiben, 44 Analphabeten.

Die „Ostmarken Rundfunk AG“ später Reichssender Königsberg wurde mit einem 50-Prozent-Anteil der Reichspost am 2. Januar 1924 in Königsberg gegründet. Nicht alle Höfe in Willschicken hatten schon einen Stromanschluss. Während des 2. Weltkrieges kam es in Ostpreußen ab 1941 relativ häufig zu Stromsperren, die manchmal tagelang andauerten. Manche Höfe waren froh, ihre alten Petroleum-Lampen behalten zu haben. Beim Radio musste dann zuerst noch der Akku 4 Stunden lang fremd aufgeladen werden, was aber manchmal „tagelang“ dauerte, da es außerhaus passieren musste. Die Gaststätte Lerdon in Lindenhöhe war eine elektrische "Ladestation" für die Willschicker Bauern. Tuttliesen hörten ab 1934 am Abend zwischen 20 und 21 Uhr eine Stunde Radio Königsberg.

Es gab lange Zeit keine Uhr im Haus Tuttlies. Gerichtet wurde sich nach der Sonne und den Werks-Sirenen der Ziegelei Teufel im nahen Aulowönen: 7:00 in der Frühe und 19:00 am Abend. Bei Tuttlies hieße es: „Wenn de Diwel huult“. Jeden zweiten Sonntag putzte sich die Familie Tuttlies fein heraus und besuchte mit dem Kastenwagen die Kirche in Aulowönen.

Im Stall der Tuttliesen waren 2 Pferde ("Rieke" und "Alexa") 2 Milchkühe ("Lisa" und "Mona"), in der Regel 4 Herdenschweine (zur Eigenbedarf und zum Verkauf) und jährlich 6 bis 8 zugekaufte Ferkel zur Aufzucht und Verkauf, 5 Ziegen (Ziegenbock "Mäck" und Anhang), Hühner und Gänse zu versorgen. Bei den Tuttliesen wurde im Jahr zwei- bis dreimal geschlachtet. Die Pferde wurden häufig gegen Naturalien verliehen, da sie auf dem kleinen Hof nicht ausgelastet waren. Ferdinand Tuttlies sagte: "Wo Duwe sönd, da fleege noch Duwe to." Dazu gaben einen freistehenden echten Taubenschlag und den treuen Hofhund "Lux". Am Stall waren unter der Dachkante zahlreiche Schwalbennester gebaut worden. Trotz Drängen wollte Opa Tuttlies keine Bienenvölker, "De sönd to krabblich".

Die gesamte Familien Tuttlies wurde auf dem Hof gebraucht. Bedarf bestand im Frühjahr bei der Getreideaussaat, beim Setzen von Kartoffeln, Rüben und Wrucken, später beim Behacken derselben, im Juni bei der Heuernte, im Spätsommer bei der Getreideernte und beim Dreschen, im Herbst beim Ernten von Kartoffeln und den anderen Hackfrüchten - dazu kam noch die Gartenarbeit. Beim Getreide musste es der Petkuser Saatroggen sein, gezüchtet von Ferdinand von Lochow (1849 - 1924). Ferdinand Tuttlies sagte dazu "Ferdinandche is good voor us")

Auf den 6 ha des eigenen Landes und den etwa 7 ha des übernommenen Landes vom "bankrotten" Bruders Ewald wurden Roggen und Kartoffeln angebaut, die zur Eigenversorgung und zur Viehfütterung zum Teil eingelagert wurden. Der eingelagerte Roggen war bei sachgemäßer Lagerung bis zu 6 Jahren haltbar, damit konnten Missernten ausgeglichen werden. Außerdem gab es Grünland, auf dem Heu gemacht wurde. Direkt am Hof gab es noch einen großen Gemüsegarten mit den üblichen Arten - besonderes Augenmerk wurde auf haltbaren Kohl gelegt, der in Salzlake eingelegt wurde. Zusätzlich gab es 24 Obstbäume: (Wirtschafts-) Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Auf "ihre" Obstbäume war Berta Tuttlies besonders stolz. Die Bäume wurden nur auf Anweisung von ihr zurückgeschnitten - beim Obst Ernten mussten aber alle mithelfen.

In einer besonders sonnigen Gartenecke baute Ferdinand Tuttlies seinen eigenen Tabak an, was aber aufgrund des teilweise rauen Klimas nicht jedes Jahr gelang. Zollfrei waren 20 Tabakpflanzen. Zwei "Spezialisten" aus dem Dorf Willschicken hatten aber in versteckten Winkeln kleinere Tabak-Felder heimlich angelegt, mit weit mehr als 20 Pflanzen, mit denen sie Geld verdienten. Zoll zahlten sie aber nicht und ihre Tabakkäufer schwiegen. Als Anfang der Dreißigerjahre übereifrige Zoll-Beamte in der Lindenhöher Schule die Schulkinder nach dem Tabak-Anbau ihrer Eltern abfragen wollen, kam es heftigen Beschwerden beim Schulrat.

Nachbaren der Tuttliesen hatten in einem Bruchgelände Schnittweiden gepflanzt, um daraus im Herbst und Winter Körbe, Peitschenstiele und Angelruten herzustellen. In den Randbereichen der Sumpfgelände wurde von den Tuttliesen auch Flachs angebaut. Der Flachs wurde bis zum Brechen und Ausdreschen in der Scheune gelagert. Aus den feingesponnen Fäden wurde Leinen gewebt und aus den groben Fäden wurden Säcke gewebt und man drehte Stricke - alles Arbeiten, für die Frauen zuständig waren. Der Winter war für die Frauen auch Strickzeit für die Frauen. Besonders Wäsche und Kinderkleidung waren Strickprodukte. Es kam Schafswolle zum Einsatz, die laut aller Kinder, immer und überall entsetzlich kratzte.

Alle größeren landwirtschaftlichen Geräte waren einfacher Art und zum Teil vererbt oder günstig gebraucht erworben. Es waren nach der Erinnerung von Hildegard Tuttlies vorhanden: ein Schwing-Pflug, ein Tiefpflug, eine Drillmaschine, eine Rechenmaschine, ein Kartoffel-Häufler, ein Kartoffel-Roder, vier Eggen, zwei Ackerwagen, ein Kastenwagen und ein großer und mehrere kleine Schlitten. Bei Bedarf konnten zusätzliche Gerätschaften von Nachbaren oder vom Familien Clan ausgeliehen werden.

Der größere Teil der Ernte wurden von der An- und Verkaufsgenossenschaft in Aulowönen aufgekauft. Ferdinand Tuttlies war als "Genosse" Mitglied und besaß einen kleinen Genossenschaftsanteil. Die Milch landete hauptsächlich in der Molkerei Pukris in Willschicken und diente zum Eigenverbrauch. Die Milch wurde selber zu Erzeugnissen wie Schlagsahne, Dickmilch, Quark, Buttermilch, Käse und Butter verarbeitet. Das Buttern der Milch zu Hause war für die Tuttliesen Kinder eine der unerfreulichsten Arbeiten - es war langweilig und dauerte viel zu lange. Die Ernteerlöse und das Milchgeld reichten etwa für ein Dreivierteljahr, um die Haushalts-Kosten zu decken. Kunstdünger wurde wegen der Kosten nur begrenzt gekauft. Das Jahreseinkommen aus der Landwirtschaft betrug durchschnittlich etwa 1.200 Mark. Die teuersten Posten bei den Tuttliesen waren Kaffee, elektrischer Strom und Lederschuhe. 1926 betrug Monatslohn in Deutschland durchschnittlich 139 RM, bei einem Kaffee-Preis von 7,20 RM. Man musste also auf dem Lande in Ostpreußen ungefähr 20 Stunden für ein Kilo Kaffee arbeiten (siehe auch Hof Brandstäter und Monatslohn Entwicklung [24] ). Die Bauern auf dem Landen versorgten sich mit Nahrungsmitteln und Brennmaterialien in der Regel selber. In Salzlake Einlegen, Räuchern und Einwecken diente auf den Höfen der Haltbarmachung. Gekauft wurden nur Lebensmittel oder Dinge, die nicht selbst hergestellt werden konnten oder aus dem Ausland herangeschafft werden mussten. Der Einkaufs-Laden von Fritz Lerdon führte den Untertitel "Kolonialwaren".

Ferdinand Tuttlies war zusätzlich im Sommer als gelernter Maurer und im Winter als angelernter Schneider erfolgreich tätig. Er wurde zum kleinen Dorfschneider, den jedes Dorf hatte. "E kleenet Etwas öss beter als e grotet Garnuscht". Beim Mauern hatte er sich bei filigranen Ausbesserungen einen Namen gemacht. Die Maurerlehre hatte er vor seiner Hochzeit bei seinem Onkel in Aulowönen gemacht. Beide Nebenerwerbe hatte er steuerlich angemeldet.

Ferdinand Tuttlies „benähte“ im Winter regelmäßig seine Stammkunden, die Nachbaren, Verwandte, Bekannte und Schulfreunde "für ein paar Dittchen". Das Schneidern hatte ihm Gertrud Kianka aus dem Nachbardorf Paducken beigebracht - eine gelernte Schneiderin. Ihr Hof lang in Sichtweite des Hofes von Ferdinand Tuttlies. Frau Kianka war langfristig an Rheuma erkrankt, da sie im Winter ihre Kate nicht ausreichend heizen konnte. Sie "hatte zu lange im Kalten genäht". Ferdinand Tuttlies hatte dann wesentlich den Einbau eines Kachelofens bei Frau Kianka im Rahmen einer Talka mit organisiert. Dafür wurde er von ihr im Winter als Schneider angelernt. Frau Kianka freute sich über "die flotten Hände von Ferdinand". Einige Nachbaren wunderten sich auch über die „flotten Hände“, die im Sommer mauerten und im Winter nähten, dazu kam noch die übliche Hofarbeit. Die Zufahrt zur Hofstelle Kianka lag westlich neben dem Soldatengrab, dass vor dem Tuttliesen Hof gelegen war. (siehe Kapitel 9.4 Soldatengrab). Frau Kiankas Mann war verstorben und sie lebte dann später unverheiratet mit Herrn Bundel zusammen, um besser versorgt zu sein.

Ferdinand Tuttlies übernahm von Frau Kianka eine gusseiserne "Singer-Nähmaschine" mit Fußantrieb und Holzabdeckung, dazu zwei großen Schneider-Scheren und ein riesiges Dampfbügeleisen. Dazu kam ein wichtiger Schrank, in dem etwa 50 Schnittmuster aus Zeitungspapier von Frau Kianka lagerten. Ein selbstgebauter Schneidertisch und ein Stoffregal mit Kurzwaren vervollständigten seine "Extra-Schneider-Stube" im 1. Stock. Sie wurde im Winter, wie die Schlafzimmer, durch den Warmluft-Kanal des Kachelofens mit beheizt. Bei besonders strengen Wintern wurden aber noch zusätzliche Öfen, die einen Abzug zum Hauptkamin besaßen, angeworfen. Die extra langen Ofenrohre in den Zimmern wärmten mit. Die Schneider-Stube besaß aber auch noch einen separaten "Schneiderofen" für das Dampfbügeleisen. Sein ganzer Stolz war ein bodenlanger Spiegel und ein Kundensessel mit Lederbezug. Beide Gegenstände waren Überbleibsel des "russischen Rotes Kreuz Hauses " aus dem 1. Weltkrieg. (siehe Kapitel 9.4 Soldatengrab). Sie sollen ursprünglich wohl von einem besetzten Gut der Umgebung herstammt und landeten während der russischen Besatzung bei den Tuttliesen im "Ärzte-Zimmer", es war die "Extra-Schneider-Stube".

Die Stoffe kauft Ferdinand Tuttlies nach einem bestens gehüteten Katalog auf Bestellung per Post in Insterburg ein und holte sie persönlich ab, und zwar bei der Tuchhandlung Rosenberg Gebrüder & Simon, Insterburg. Die ganz Familien musste seine Bestellung (Korrektur)lesen. Für ihn war es jedesmal eine aufregende Tagesreise. Dazu zog er jedesmal sein "englische" Jacke an - ein Sakko aus groben Tweed und eine Manchesterhose aus Cord, eine Kombination, an der auch einige Großbauern in der Umgebung Gefallen gefunden hatten. Eine Schiebermütze und von den Kindern sorgfältig geputzte Schnürstiefel vervollständigten seinen Auftritt. Mutter Berta hatte ihm eine Stulle für die Hinfahrt und eine Stulle für die Rückfahrt geschmiert. Während der deutschen Kolonialzeit wurden die Winteruniform der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika aus Cord hergestellt, daher war Cord auch in Ostpreußen bekannt. Er setzte auch jedesmal seinen selbst genähten Extra-Schneiderrucksack auf, der regendicht war; es gab auch einen entsprechenden Maurerrucksack. - "Man must e weete wat em koft" - Für die Kinder war seine Rückkehr heiß ersehnt, da er in den Taschen seines Rucksackes stets "Bomche" mitbrachte. Es verging mindestens eine Stunde, bis er zu Hause von all seinen Erlebnissen in der Bahn und in der Stadt erzählt hatte - alle waren mucksmäuschenstill und hörten gespannt zu. Auch auf dem Wochenmarkt in Aulowöhnen konnte man auch Stoffe und Kurzwaren auf Vorrat erstehen. Das Geschacheriche auf dem Markt sagte Ferdinand Tuttlies aber nicht zu, seine Frau Berta begleitete ihn dann jedesmal bei diesen Einkäufen. Manchmal kaufte er auch im Textilgeschäft Wilhelm in Aulowöhnen ein. Hier war aber die Auswahl nicht sehr groß. Die Kinder durften seine "Extra-Schneider-Stube" nur nach "ausdrücklicher" Anmeldung betreten.

Nach dem 1. Weltkrieg gab es an den Häusern viel zu reparieren. Im Sommer baute er "gegen Geld" für die „Baugesellschaft Königsberg“ bis 1930 bei den Neusiedlerhäusern in Alt Lappönen in Teilzeit beim Innenausbau mit. Auch hier wurde während der Inflation mit Naturalien bezahlt. Von Dezember bis Januar gab es für Maurer kaum Arbeit und Lohn, in den Monaten Februar, März, Oktober und November mäßige Aufträge und Einkommen. Die meiste Arbeit und vollen Lohn gab es von April bis Oktober. Ferdinand Tuttlies hatte sich Maurer für Innenausbauten einen Namen gemacht. Er wurde aufgrund seines Rufes auch von Gütern der Umgebung angefragt. Manchmal, aber sehr selten, bedingten sich Schneider und Maurer in der einen Person von Ferdinand Tuttlies auch vor Ort. Ob er dann mit zwei Rucksäcken gefahren ist, ist nicht erinnert worden.

Während der Sommermonate wurden auf dem Tuttliesen Hof bis zu 4 noch nicht schulpflichtige Waisenkinder aus Insterburg untergebracht. Dies besserte den finanziellen Haushalt der Familie noch zusätzlich auf. Ab Oktober 1940 wurden Schulkinder sowie Mütter mit Kleinkindern aus den vom Luftkrieg bedrohten deutschen Städten längerfristig in zur damaligen Zeit weniger gefährdeten Gebieten wie z. B. Ostpreußen untergebracht. Die „Reichsdienststelle KLV“ evakuierte bis Kriegsende insgesamt wahrscheinlich über 2.000.000 Kinder und versorgte dabei vermutlich 850.000 Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren und älter. Auch deren Rückkehr verlief teilweise viel zu spät und unter oft chaotischen Bedingungen. Auf dem Hof der Tuttliesen wurde Anfang 1941 eine Hausfrau mit 2 schulpflichtigen Kindern aus Köln einquartiert. Ihre Wohnung in Köln war zerbombt und ihr Mann an der Front. Es kam aber zu Spannungen zwischen den Familien. Die Kölner zogen aber bald ins traditionell katholische Ermland weiter, da die Tuttliesen aber auch das Dorf "nicht genug katholisch" waren. Auf einigen Höfen in Willschicken wurden Kinder durch die Kinderlandverschickung (KLV) untergebracht, die in Lindenhöhe auch zur Schule gingen.

Auf den anderen Kleinbauerstellen arbeiteten die Besitzer häufig Teilzeit bei den Großbauern und Gütern über das ganze Jahr verteilt. Straßen- und Eisenbahnbau und der Holzeinschlag, die Moorkultivierung und der Wasserbau waren zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. Seit 1935 bot sich auch die Wehrmacht als "Alternative" an. Zur Erntezeit wurden auf den Gütern zusätzliche Saisonkräfte angeworben. Nach wie vor mussten die bäuerlichen Nichterben sich außerdörfliche Arbeitsplätze suchen. Bei den Tuttliesen waren zu Kriegsanfang die Kinder Max Tuttlies Kaufmann in Insterburg, Friedel Tuttlies Hausmeisterin in Königsberg, Hildegard Tuttlies Angestellte in Paßdorf. Nur Erich Tuttlies wollte als gelernter Maurer in Wilkental bleiben und der Hof übernehmen.

Erich Tuttlies arbeitete, nach seiner Mauerlehre im Baugeschäft seines Großvater in Aulowönen, von 1925 bis 1933 als Maurer in einer Baukolonne, die von Baustelle zu Baustelle zog und ihr Werkzeug mitbrachten. Sie bestand aus einem soliden sozialen Netzwerk von bis zu 12 miteinander vertrauen Mauren aus dem Kirchspiel Aulowönen, das sich auch bei Notfällen wie Unfällen unterstützte, die Löhne vor Ort aushandelten, aber keine Firma war. Vor dem eigenen Hausbau gehörte auch Ferdinand Tuttlies dazu, der aber nach der Familiengründung nicht mehr wochen- oder monatelang umherreisen mochte. Die Kontakte zu den Bauherren - es waren ganz überwiegend Gutsbesitzer - kamen in der Regel durch persönliche Beziehungen oder durch Empfehlungen zustande. Später kamen auch seriöse und unseriöse Vermittler dazu. Die Kolonne arbeitete neben dem Landkreis u.a. punktuell auch in Städten wie Insterburg, dann in Königberg und mit Zwischenstationen sogar auch in Berlin, hier an einem großen Geschäftshaus in Berlin Mitte - es soll heute noch stehen. Auch das Berline Objekt gehörte einem vermögenden Gutsbesitzer aus dem Landkreis Insterburg, der es als Geldanlage bauen ließ. Erich Tuttlies hatte "während seiner Zeit in Berlin Sachen gesehen, von denen er nie was in Willschicken gehört hatte."

In Ostpreußen waren äußere Bauarbeiten auf Grund des langen Winters nur von April bis Oktober möglich. Im Winter waren dann alle Maurer wieder zu Hause. Während der Inflation 1918 - 1924 und der Weltwirtschaftskrise 1929 - 1933 war es fast unmöglich in den Städten Arbeit zu bekommen. Auf dem Lande war die Situation nur zu Teil etwas besser. Während der Wirtschaftskriese gab es eine "Flucht in Immobilien", was den Bauleuten nur zum Teil half - Aus- und Umbau waren jetzt angesagt. Für Neubauten gab es keine Kredite mehr. Die Konkurrenz war auch hier sehr groß, besonders von polnischen Bauarbeitern, die "unter Preis" arbeiteten. Von 1929 bis 1933 verloren in Ostpreußen fast zwei Drittel der in Bau- und Baunebengewerbe abhängig Beschäftigten ihre Arbeit - ca. 35.000 Handwerker wanderten ab. Viele Arbeitslose belasteten als billige Schwarzarbeiter den Markt, andere suchten sich durch Gründung von Kleinstfirmen über Wasser zu halten. Bezahlt wurde während der Wirtschaftskriese und der Inflation, wie auf dem Lande üblich, teilweise oder ganz in Naturalien. Geschlafen wurde in der Regel auf den Baustellen. Zum Teil wurden die Bauleute aber auch systematisch um ihren Lohn betrogen. Bei Protesten wurden dann die Arbeiter von der gerufenen Polizei, teils unter Waffengewalt, von der Baustelle vertrieben. Einige Gutsherrn hatten sich einen besonders schlechten Ruf "erarbeitet". Es wurden aber auch Fälle bekannt, in denen das zuvor Erbaute von den betrogenen Bauleuten nachts heimlich wieder eingerissen wurde.

Erich Tuttlies hatte den Hof seiner Eltern zwar schon 1932 überschrieben bekommen, auch weil Vater Ferdinand krank geworden war, hatte aber von 1933 bis 1935 hatte eine Stelle in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme am Masuren Kanal erhalten, die er auch antrat. Bis zu seiner Einberufung 1938 war er dann nur auf dem Tuttliesen Hof tätig.

„Die Faustregel hieß, dass man ein Besitztum bis zu zehn Hektar mit der eigenen Familie bewirtschaften konnte; ging es um zehn bis zwanzig Hektar, brauchte am öfters, von zwanzig Hektar ab regelmäßig fremde Arbeitskräfte“ [25]. Höfe ab 20 ha konnten ihre Besitzerfamilien in Wilkental bei guten Ernten das ganze Jahr über sicher ernähren und kleinere Rücklagen z.B. in Form von Genossenschaftsanteilen bilden. Langanhaltende Winter wie 1928/29 führten in Ostpreußen teilweise zu Missernten.

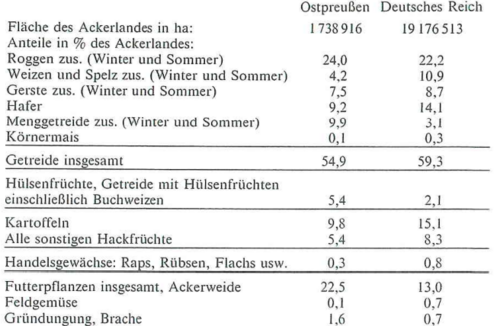

Bei den Großbauern und den Gütern waren die Ernteerträge sehr von den vorhandenen Arbeitskräften abhängig. Hinzu kamen das Wetter und die jeweiligen Konjunkturlagen. Aus der beigefügten Tabelle ist zu ersehen, dass das Getreide mit 54,9 % Fläche des Ackerlandes in Ostpreußen die "führende Ackerfrucht" war. 1932 stammte das Korn für jedes 10. Brot, das im Deutschen Reich gegessen wurde, aus Ostpreußen.

Auf dem Hof der Familie Tuttlies wurden hauptsächlich Roggen und Kartoffeln angebaut, außerdem wurde Heu gemacht. Vor der Aussaat wurden die Felder gedüngt, gepflügt und geeggt. Das Getreide wurde per Hand ausgesät - später mit der Drillmaschine. Beim der Getreideaussaat musste es der Petkuser Saatroggen sein, gezüchtet von Ferdinand von Lochow (1849 - 1924). Ferdinand Tuttlies sagte dazu "Ferdinandche is good voor us".

Das Getreide wurde per Hand mit Sensen gemäht und zu Hocken aufgestellt. Nach dem Trockner wurde das Getreide gedroschen. Nach der Abfuhr der Hocken wurden die Felder noch abgeharkt. Dieses Reststroh wurde auch zum Ausstreuen der Ställe benutzt. Größere Höfe hüteten noch Kühe auf den abgeerntete Felder, und zwar wenn der miteingesäte Kleesamen nach dem Schnitt etwa 10 cm frisches Grün hervorgebracht hatte.

Viele Ostpreußen bezeichnen die Erntezeit, die „Austzeit“ zu Hause als schönste Zeit des Jahres, wenn sie auch den meisten Schweiß kostete. Bei der Getreideernte herrschte die traditionelle Arbeitsteilung vor. Mitglieder des Familien Clan der Tuttliesen und vertrauten Nachbaren traten zur Ernte an. "Wenn der Lindenbaum zu Johanni seine Blüten offen hat, dann ist auch zu Jakobi der Roggen reif". Zunächst wurden die "langen" ostpreußischen Sensen entrostet, dann mit Hämmern gedängelt. Die Bauernwagen wurden zu Leiterwagen umgebaut und verlängert. Die Pferde bekamen eine Extraportion Hafer. Ferdinand Tuttlies erteilte als "Schnittmeister" vor Beginn einen kleinen Segen und ging voran, dann folgten die Söhne seiner Familie und danach die anderen Männer. Jedem Schnitter folgten zwei Binderinnen. Gearbeitet wurde von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Tuttliesen benötigten zur gesamten Mad etwa vier bis fünf Tage, abhängig vom Wetter, von der Personenanzahl und deren Können.

Die Männer schnitten das Korn mit ihren eigenen Sensen. Die Stiellänge der Sensen musste zur Körpergroße passen. Nach etwa 50 Schnitten wurde mit dem mitgeführten Schleifstein nachgeschärft. Vier bis fünf Schnitte reichten für eine Garbe. Die Frauen hoben die Schnitte auf und banden die Roggenähren im Stehen zu einer Garbe. Beim Binden wurde zwischen kurz gebunden und Langbinden unterschieden. Beim Kurzbinden wurden die Köpf der Ehren umgeknickt, beim Langbinden nicht. Maßgeblich war die Weiterverarbeitung. Das Binden selbst wurde mit Roggenähren ausgeführt, Binde-Seile konnten sich nur rentable Güter leisten. Danach wurden die Garben niedergelegt und am Abend in schrägen Hocken aufgestellt, damit eventueller Regen besser ablaufen konnte. Die Garben blieben bei gutem Wetter einige Tage als Zwischenlager auf dem Feld stehen. Drohte Regen, so wurden die Roggengarden schnell in die Haus Scheune gefahren. Das verursachte jedesmal wegen der zusätzlichen Arbeit große Aufregung und war noch jahrelang Gesprächsthema in der Tuttlies Familie. Bei gutem Wetter wurde, wenn alle Hocken aufgestellt waren, rasch eingefahren. Die großen Kinder fuhren mit auf den Erntewagen, die kleinen Kinder jagten nach Mäusen, die sich in den Hocken versteck hatten.

War der Dreschtermin angesagt, wurden die Getreidegarben zum Dreschen jeweils mit zweispännigen Fudern auf den Hof der Familien Burba in Paducken - den Eltern von Berta Tuttlies - gefahren. Es waren, je nach Ernte, etwa 10 - 15 Fahrten notwendig und es musste schnell gehen. Hier stand ein in der sehr geräumigen Korn-Scheune der Lohndreschkasten, der vom gesamten Burba- und Tuttliesen-Clan gemietet wurde. Der fahrbare Dreschkasten - er war von der Fa. Rudolf Wernike in Heiligenbeil gebaut worden - wurden von einem Lanz Bulldog mit Rundscheibe über einen Treibriemen angetrieben. Das Be- und Entladen des Dreschkasten nahmen die Tuttliesen vor, sie waren mit dem Dreschkasten vertraut. Dabei dauerte es eine Weile, bis alle Maschinen geradegestellt waren, damit die Kraftübertragung vom Schwungrad des Traktors auf die Dreschmaschine auch gut war. Es brauchte ziemlich viel Personal, vor allem einen Maschinisten und einen Einleger. Alle jungen Männer wollten einmal Maschinist sein. Dazu kamen noch 5–6 Personen als Handlanger. Das Dreschen in der Scheune war aber extrem staubig, nach etwa jeder Stunde mussten draußen nach Luft geschnappt werden. Nach dem Drusch wurde zusätzlich in einer per Hand betriebenen "Putzmühle" nochmals Getreide und Spreu getrennt und dann das Getreide eingesackt. Das Dreschen der Familie Ferdinand Tuttliesen dauerte etwa 2 - 3 Tage, vorher und nachher waren die anderen Tuttliesen und Burbas an der Reihe, es folgten weitere Familien. Generell wurde mit dem Dreschkasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet. Je nach dem Getreidewachstum wurde der Dreschkasten etwas 4 - 6 Wochen gemietet. Wie immer, war auch hier Regen ein Spielverderber.

Vor dem Einsatz von Dreschkästen wurde auf den kleinen Höfen mit der Hand gedroschen. Auf den Gütern war das die Aufgabe von Insten und freien Lohnarbeiter. Die Dreschsaison dauerte hier häufig von Oktober bis zum nächsten April des nächsten Jahres. Als Zwischenstufe wurden auch Pferde-Göpel eingesetzt. Mit dem Aufkommen der Dreschkästen verloren große Teile der Lohnarbeiter schlagartig ihre Arbeitsgelegenheiten - was früher auf großen Gütern 4 - 6 Monate gedauert hatte, wurde jetzt in 4 - 6 Wochen vom Gesinde erledigt.

Der größere Teil der Körner-Ernte wurden zur An- und Verkaufsgenossenschaft in Aulowönen gefahren, das Stroh zur Haus-Scheune der Tuttliesen. Die Erträge bei den Tuttliesen lagen, abhängig vom Wetter, etwa bei 18 Doppelzentner Rogen pro Hektar Ackerland. Roggen wurde auf etwa 6 Hektar Land angebaut. Da auch andere Familien sehr stark am rechtzeitigen Drusch interessiert waren, gab es regelmäßig "Schachereien" um einen günstigen Termin. Häufig wurden diese "Verhandlungen" auch in der Gaststätte Lerdon geführt.

Bei den Kartoffeln wurden schon ein Häufler und ein Kartoffel-Roder eingesetzt, der von zwei Pferden gezogen wurde. Das Aufsammeln erfolgte per Hand. Hier dauerte die Ernte bei den Tuttliesen zwei bis drei Tage. Nach der Einberufung der Männer 1935 wurden auch Schulklassen zur Kartoffelernte eingesetzt. Auf den Gütern der Umgebung verdienten sich auch die schulfrei gestellten Kinder aus den umliegenden Dörfern zum Kartoffelsammeln: Neben den Mahlzeiten bekamen sie 50 Pfennig pro Tag - aber nur, wenn sie mindestens die Hälfte der Erwachsenen schafften, sonst blieb es nur bei den Mahlzeiten. Hildegard Tuttlies hatte als junges Mädchen auch einmal diese Erfahrung gemacht. Sie meine: Einmal reicht es! Die 50 Pfennige bekam sie nachträglich von ihren Eltern.

Im Herbst gab es große Feuer, auf denen das Kartoffelkraut verbrannt wurde. Das ganze Dorf Willschicken "duftete" dann nach Kartoffelkraut. Die außerhäusliche Kartoffelmiete war im Winter auch ein Anziehungspunkt für Wildschweine. Die Ernten wurden privat jeweils mit einem großen Fest mit üppigem Essen und Trinken und viel Gesang abgeschlossen. Vor dem 1. Weltkrieg wurden die Erntewochen nach Festsetzung des Gutsherrn von Alt Lappönen durch den Dorfpfarrer verkündet. Sie galten hauptsächlich für die nebenerwerblichen Dorfbewohner in den umliegenden Gemeinden von Alt/Neu Lappönen und Keppurlauken, die zur Erntehilfe angeworben werden mussten. Nach diesen Terminen richtete sich aber das gesamte Dorf Willschicken. Im selben Zeitraum waren in der Schule in Lindenhöhe alle entsprechenden Kinder freigestellt. Das Erntefest wurde auch von den Dorfautoritäten - mit einem Umtrunk im Gasthaus Lerdon, der Schule - mit einem Umzug durch das Dorf und der Kirche mit einem Gottesdienst begangen, dabei wurden jeweils angefertigte Ernte-Kronen überreicht. Bei den größten Gütern der Umgebung wurde eine Erntekrone dem Gutsherrn überreicht.

Quelle: Vom Roggenband und vom Plon - Ostpreussen Portal

Nach der Reformation wurde das Erntedankfest in den Kirchen an unterschiedlichen Daten gefeiert. Einige evangelische Kirchenordnungen „verbanden den Dank für die Ernte mit Michaelis, andere legten ihn auf den Bartholomäustag (24. August), auf den Sonntag nach Ägidii (1. September) oder nach Martini (11. November).“ Schließlich bürgerte sich die Feier am Michaelistag (29. September) oder – weit überwiegend – am ersten Sonntag nach Michaelis als Termin ein. Diese Regelung geht u. a. auf einen Erlass des preußischen Königs aus dem Jahre 1773 zurück. Dies konnte dazu führen, dass das Erntedankfest noch in den September fällt. Im Dritten Reich wurde dann mit viel Pomp ein zentrales Erntedankfest zelebriert. 1933 verfügte Adolf Hitler zunächst, dass das Erntedankfest zentral am ersten Sonntag im Oktober gefeiert werden sollte. Mit dem Gesetz über die Feiertage vom 27. Februar 1934 wurde der Erntedanktag am ersten Sonntag nach dem 29. September (Michaelis) gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag würdigte das NS-Regime auf der Grundlage der Blut-und-Boden-Ideologie besonders die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich. Zentrale Veranstaltung war das Reichserntedankfest, mit dessen Organisation das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda beauftragt war.

Das Leben auf dem Lande durch den Nationalsozialismus zu beeinflussen, gelang nur teilweise. Gravierender waren die erlassenen rechtlichen Vorschriften, die auch sanktioniert wurden. Im Arbeitsalltag der Bauern war der ideologische Anspruch der Nationalsozialisten, Frauen auf ihre Mutterrolle zu reduzierte, bloße Propaganda. Während des Krieges wurden Lebensmittelkarten eingeführt, so wurde auch der Anspruch autark zu sein, zur Propaganda. Am gravierendsten waren jedoch der Einzug der Männer zum Krieg und wurde so für die Frauen zu Hause zur Doppelbelastung. Berta Tuttlies schaffte die Arbeit nicht mehr und die Kinder Hildegard und Erich kehrten auf den Hof zurück. Vater Ferdinand Tuttlies war zum "Schanzen" abkommandiert und wurde krank. Hilfskolonnen der HJ, des BDM und des RAD, dazu Tausende von Mädchen, die das neugeschaffene „Pflichtjahr“ in einem Haushalt absolvieren mussten, wurden zum „Ernteeinsatz“ in Ostpreußen abkommandiert, ohne jedoch die eingezogenen Männer ersetzen zu können. Auch die zwangsrekrutierten Ostarbeiter, Kriegsgefangen und KZ-Häftlinge konnten diese Lücke nicht schließen. Siehe dazu auch den separaten Text Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)

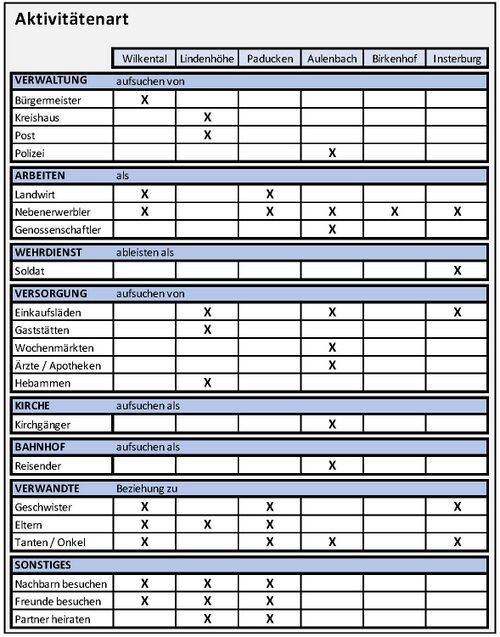

Das Leben auf dem Lande - auch während des Nationalsozialismus - war in Willschicken im Wesentlichen durch Alltagsroutinen geprägt. Dazu zählten die wiederkehrenden Aktivitäten an verschiedenen Orten. Was muss wie, wann und wo gemacht werden und wie komme ich dahin? Der so entstandene "Aktivitätsraum" setzte sich zusammen aus den verschiedenen Aktivitätsarten und den unterschiedlichen Aktivitätsorten. Die Aktivitäten kann man unterschieden nach Art, Häufigkeit, Zeitpunkt, Zeitdauer und Ort[29]. Es gab es für die Tuttliesen auch höchst unterschiedliche Gelegenheiten aktiv zu werden, sowohl in den Nachbargemeinden als auch zu Hause (siehe auch die folgende Tabelle). Für längere Distanzen wurden die vorhandenen Verkehrsmittel gebraucht. So wurde der Aktionsraum auch durch äußere Einflüsse beeinflusst. Mal regnete es, mal war das Fahrrad kaputt, mal war der Einkaufsladen geschlossen.

Bei längeren Distanzen war auch das "Koppeln" von Aktivitäten interessant. Nach dem Marktbesuch, die Gaststätte aufsuchen um danach bei Onkel Otto vorbeisehen und dann nach Hause fahren. In der Fortbildungsstätte für Landwirte in Königsberg wurden solche "Koppelungs-Tabellen" differenziert unterrichtet, um so auf "modernen" Gütern so auch kleinteilige Arbeitsabläufe mit Hilfe von REFA zu optimieren. Der REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e. V. ist Deutschlands älteste Organisation für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Die Abkürzung REFA geht auf den ursprünglichen Namen im Jahr 1924 zurück: Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung.

Auf dem Gut Neu Lappönen wurde möglicherweise auch die Zeit-Erfassung angewandt. Ferdinand Tuttlies war einmal eher zufällig in seiner Nebentätigkeit als Maurer in einem Gesindehaus des Gutes tätig. Als plötzlich ihm von einem Unbekannten ein Formular unter die Nase gehalten wurde. Er war wohl irrtümlich für einen Gutsarbeiter gehalten worden. Er sollte seine Arbeitszeit mit einem Bleistift selbst in die Tabelle eintragen. Er waren die genaue Minutenlänge seiner Arbeiten im Gesindehaus aufzuschreiben. Das widersprach allerdings den strengen REFA-Grundsätzen, die dafür einen separaten "Zeit-Erfasser" und sehr genaue Regeln vorsahen. Der Fremde wollte aber nicht bleiben, "er habe sofort im Gutshaus etwas sehr Wichtiges zu erledigen" und verschwand. Ferdinand Tuttlies sagte dazu, "dass es in beiden Häusern wohl eher sehr sehr unterschiedlich gerochen habe." Er konnte auch mit dem Formular allein nichts anfangen, da er auch keine Uhr hatte. Da der fremden "Zeit-Erfasser" nicht wieder auftauchte und der Zahlmeister des Gutes ihm auch nicht helfen konnte, brachte er stolz das leere Tabellen-Formular und den Bleistift mit nach Hause, um sie von der Familie bestaunen zu lassen. Das Formular ist im Krieg verloren gegangen. Der Vorschlag zu Hause Zeit zu messen und aufzuschreiben, ging in Gelächter unter.

Bei Anbahnungen von Heiraten und Bekanntschaften gingen die Aktionsräume der Dorfbewohner von Willschicken gewöhnlich nicht über einen Radius von 20 km kaum hinaus. Die 40 km Wege-Distanz für den Hin- und Rückweg konnte man früher an einem Tag in etwa 10 h Fußweg zurücklegen. Der Radius war bezogen auf die "alten" Verkehrsmittel zu Fuß gehen (4 km/h) oder mit dem Pferdewagen (10 km/h) oder dem Rad fahren (15 km/h), den Zustand der Straßen und Wege und die Jahreszeit. Im Winter engte sich Aktionsraum auf den eigenen Hof ein. Der Autoverkehr spielte im Landkreis Insterburg bis zum Kriegsende kaum eine Rolle. Dies galt auch, wenn vorhanden, für das Aufsuchen von Ausbildungs- und Arbeitsstellen. Ausnahmen bildeten die Distanzen, die für das Erreichen des Militärdiensts oder die weiterführende Ausbildung zurückgelegt werden mussten. Hier kam schon die Kleinbahn ab Aulenbach in Spiel. Die Aktivitäten der Tuttlies in der Heimat-Gemeinde nahmen einen großen Zeit-Anteil ein. Aber nicht alles konnte zu Hause erledigt werden. So mussten häufig auch die Nachbargemeinden aufgesucht werden, da es nur hier die entsprechenden Gelegenheiten gab.

Zu den speziellen Aktivitäten musste man sogar in die Kreisstadt Insterburg per Kleinbahn fahren.

Die Gemeinde Willschicken war von folgenden Nachbargemeinden umgeben:

- Pillwogallen später Lindenhöhe

- Paducken später Padau

- Aulowönen später Aulenbach

- Keppurlauken später Birkenhof

Die nebenstehende Tabelle versucht, eine ungefähre Übersicht der routinierten Aktivitätsarten und der bekannten Aktivitätsorte (Gemeinden) der Tuttliesen zu geben.

Es fällt auf, dass sich die Tuttliesen in ihren sozialen Aktivitäten stark zu ihren Nachbargemeinden Lindenhöhe und Paducken hin orientiert haben. Sie lagen auch räumlich näher zum Hof der Tuttliesen. Diese tatsächlichen Aktionsorte in Lindenhöhe und Paducken hatten demnach eine höhere Attraktivität als die möglichen Orte in Wilkental. Zur Nachbargemeinde Keppurlauken später Birkenhof gab es bis auf sporadische Mauerarbeiten von Ferdinand Tuttlies kaum Kontakte, was sicherlich auch an der relativ in sich geschlossenen Sozialgemeinschaft des dortigen Gesindes der Güter lag, die dort auch eine eigene Schule besaßen, so dass die dortigen Kinder zu anderen Nachbargemeinden kaum Kontakt hatten. Im Allgemeinen war die Schule eine großer "Kontakt-Anbahner" zwischen den Bewohnern in den verschiedenen Gemeinden. Hier lernte man sich zuerst kennen. Diese Gemeinde besaß auch die größte räumliche Distanz zum Tuttliesen-Hof.

Die Tabelle soll zeigen, dass die Tuttliesen auf dem Lande in einer relativ abgeschlossenen und überschaubaren Welt lebten. Wer in dieser kleinen Welt keinen Arbeitsplatz gefunden hatte, musste seine Heimat aber verlassen, um woanders unterzukommen. Die eingetragenen Nennungen in der Tabelle stammen aus der Erinnerung von Hildegard Tuttlies, verh. Kiehl. Sie sind rein subjektiv und enthalten keine Häufigkeiten und Zeitdauer. Ebenfalls ist nicht angegeben, für welche Familienmitglieder die Erinnerungen gelten. Auch ein genauerer Ortsbezug innerhalb der Gemeinden wäre zwar wünschbar, war aber nicht zu leisten. Es wird aber dabei geschätzt, dass durch die Tabelle der größte Zeit-Anteil der täglichen Routinen der Tuttliesen abgedeckt wurde. Ausnahmen wie Ferien, Krankheiten oder Aufmärsche wurden nicht berücksichtigt.

Willschicken und seine Nachbargemeinden

Willschicken war von den Gemeinden Lindenhöhe, Paducken, Aulowönen und Keppurlauken umgeben.

Familie Tuttlies und Pillwogallen / Lindenhöhe

Pillwogallen wurde 1681 zuerst erwähnt und besaß 1785 als Chatouldorf 20 Feuerstellen. Pillwogallen lag in Ostpreussen im Regierungsbezirk Gumbinnen. Das Amtsgericht und das Bezirkskommando befanden sich in Insterburg. Das Standesamt lag in Grünheide. Der Amtsbezirk für Pillwogallen war Groß Franzdorf. In Pillwogallen lag mit dem Kreishaus auch das Bezirksamt von Groß Franzdorf. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch. Quelle: Meyer Orts- und Verkehrslexikon (1912)

An Wegkreuzungen wurden während der Besiedlung von Ostpreußen von 1700 -1800 gezielt „Krüge“ errichtet, das waren damals einfachste Gastwirtschaften (mit oft nicht mehr als sechs Trinkgefäßen) oder Herbergen, die ebenfalls mit Deutschen besetzt wurden, die die Aufgabe hatten, der deutschen Sprache und Kultur als Multiplikator zu dienen, da an diesen Treffpunkten auch die einheimischen Littauer einkehrten. Die Krüger waren bis zum 1. Weltkrieg verpflichtet, wenn in der Gaststube Gesetzesverstöße oder "unziemliches Verhalten" bekannt wurden, die Landgendarmerie zu benachrichtigen. Die Landgendarme hatten ihrerseits in den Krügen häufig auch schon feste Sitzplätze. Der Standort des Kruges in Pillwogallen hat sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges erhalten. Hier lag auch das Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft mit Saalbetrieb der Familie Kiehl/Lerdon.

Am 23. 2. 1931 erfolgte Umbenennung der Landgemeinde Pillwogallen in Lindenhöhe. In Pillwogallen ging Hildegard Tuttlies zur Schule und lernte ihren Mann Gerhard Kiehl kennen. In Geschäft von Hedwig Kiehl/Fritz Lerdon wurde der tägliche Bedarf eingekauft. Die Älteren besuchten die angeschlossene Gaststätte und die Jüngeren die Tanzvergnügen am Wochenende. Nebenan hatte auch der Posthalter Link seine Poststelle. Die Hebamme, die Berta Tuttlies bei den Geburten half, wohnte hinter dem Gasthof. Die Eltern von Ursel Weihnowski, der Schulfreundin von Hildegard Tuttlies, hatten in Lindenhöhe ebenfalls ihren Hof.

Pillwogallen später Lindenhöhe grenzte nord-westlich an Willschicken. Die unmittelbare Nachbargemeinde von Wilkental hatte 1939 gezählte 187 Einwohner auf 32 Höfen, 8 davon bildeten den alten Dorfkern - an der Grünheider - Aulowöhner Chaussee. Sie verläuft in der oberen Kartenhälfe von Osten nach Westen. 1939 war Lindenhöhe 230,9 ha groß.

Das Messtischblatt zeigt Teile der Gemeine Lindenhöhe. Der Dorfkern liegt an der Kreuzung der Überland-Straßen. Auf der Lindenhöher Karte sind auch acht Höfe des alten Dorfkerns von Lindenhöhe und das Kreishaus eingetragen. Darunter befindet sich das Gasthaus von Fritz Lerdon (früher Hedwig Kiehl). Fritz Lerdon, er stammt aus der Nachbargemeinde Paducken, hat 1928 die Witwe Hedwig Kiehl geb. Padeffke geheiratet. Ihr erster Mann Max Kiehl war 1921 verstorben. Gerhard Kiehl, eines der vier Kinder aus der ersten Ehe, wird 1943 der spätere Ehemann von Hildegard Tuttlies. Räumlich waren die Tuttliesen eher auf Lindenhöhe als auf Wilkental orientiert.

Fritz Lerdon besaß 1931 das erste Auto in Lindenhöhe, war Jagdpächter und hatte zwei Höfe in Lindenhöhe gepachtet. Hier lag auch sein Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft und einem Saalbetrieb der Familie Kiehl, später Lerdon. Rechts hinter und neben der Gasstätte hatte die Hebamme Mikuteit und der Chaussee-Aufseher Kuhnke ihre Höfe, die sie als Nebenerwerbslandwirte betrieben. Wendel (Altenteil) und Link (Poststelle) waren weitere Bauernhöfe im alten Dorfkern, links neben dem Gasthof, deren Land von Lerdon gepachtet war. Dazu gab es noch auf der anderen Straßenseite den Schmied Sanowitz, vier weitere Höfe und das Kreishaus von Franzdorf, der früheren Gemeinde Schruben. 1929 erfolgte die Eingliederung der Landgemeinde Schruben aus dem Amtsbezirk Keppurlauken in die Landgemeinde Pillwogallen. In Lindenhöhe lag - nahe dem Dorfkern - auch die Schule, die Hildegard Tuttlies mit ihrer Freundin Gerda Weinowski besuchten.

Die Gaststätte Lerdon und der Laden waren auch das "soziale Zentrum" vom östlichen Wilkental. Hier gab es u.a. Mehl, Zucker, Bonbons, Schmalz, Bier, Wein, Schnaps, Salzheringe, Nägel, Schrauben, Holzschlorren, Holzklumpen, Wagenschmiere, Kuhketten, Petroleum und das Neueste aus den umliegenden Dörfern. Später wurde der Laden auch Landestation für die aufkommenden Radio-Akkus.

Zur Gemeinde Lindenhöhe gibt es leider kaum GenWiki Einträge. Der nächstgrößere Ort war Grünheide. Quelle: Kirche Grünheide (Ostpreußen) – Wikipedia

- Hildegard Tuttlies und Gerhard Kiehl

Die Konfirmandin Hildegard Tuttlies (1934) [32]

Der Konfirmand Gerhard Kiehl (1928) [33]

Das Hochzeitspaar Hildegard Tuttlies und Gerhard Kiehl (1943) [34]

In Lindenhöhe waren auch auf einem leestehenden maroden Gutshof zwei Zigeunersippen seit etwa 1880 zwangsangesiedelt. Sie umfassten schätzungsweise jeweils über 20 Personen und waren sich untereinander aber nicht grün. Sie wurden von den Nachbaren und den Gendarmen kritisch beobachtet. Fritz Lerdon hatte mit den Sippenältesten jeweils "Verträge" abgeschossen, um sich gegen Zahlung einer geringen Geldmenge, vor Diebereien in seinem Laden zu schützen - was aber nicht immer funktionierte. Die Zigeuner waren aber nur im Winter sesshaft. Nach heimlichen Beobachtungen der Dorfkinder aus der Nachbarschaft durch die kaum erleuchteten Fenster wurden im Winter "Kinkerlitzchen" wie Ringe, Anhänger, Ketten, Anstecknadeln, Küchenwerkzeuge und Spielzeug von den Sippen höchst einfach herstellt. Die Dorfbewohner waren auch erstaunt, dass schon junge Frauen in der Öffentlichkeit regelmäßig rauchten - es gab aber sonst keine Kontakte zwischen den Dorfbewohnern und den Zigeunersippen, abgesehen von den Besuchen der Amtspersonen oder den notwendigen Einkäufen im Dorfladen.